Les Sections Sanitaires Automobiles Féminines : des femmes dans la guerre

Ambulances des SSAF stationnées devant la caserne des pompiers bombardée en 1943 / Archives municipales de Saint-Nazaire.

Emblème des SSA, extrait d’un courrier à en-tête. Fonds Campredon - Archives municipales de Saint-Nazaire, 3J

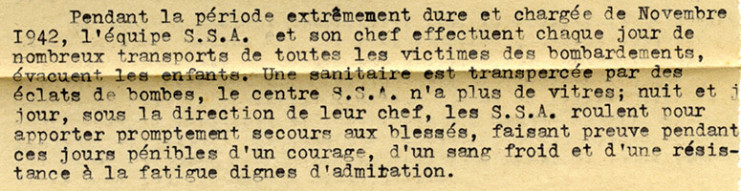

Rapport sur les SSA, extraits - Fonds Campredon, Archives Municipales de Saint-Nazaire, 3J